コンサルティングや会計事務所の経営支援の現場で生成AIを有効に使おうとしたら、プロンプト技術の巧拙は避けて通れません。

普通の「単発プロンプト」でもそれなりの答えは出ますが、そのクライアントや顧問先の実情に合った目的別の生成物をつくりたいなら、基本公式に沿って適切な情報を入れる必要があります。

しかし、世間に出回っているプロンプトは単発が基本であり、段階的に学習させながら生成するチェーンプロンプトはあまり公表されていません。

その理由は、多くのコンサルティングフファームが生成AIを活用したコンサルティングにおいてマネタイズできる大事な部分だからです。

そこで、今回はコンサルティングや経営支援に使えるチェーンプロンプトの作り方の基本を公開しようと思います。

1,単発プロンプトで経営者が納得しない理由

コンサルティングや経営支援の場面において、多くの方が大なり小なり生成AIを使っていると思います。

ほとんどが、何か聞きたい事、調べたいことの調査依頼だと思います。

最近はグーグル検索のAI機能で、わざわざ生成AIを使わなくても、それなりの回答が即出るので、そちらを使っている方も多いようです。

仮に経営会議や社長面談の場で、ノートパソコンを開き、社長の眼の前で何かの調べものをして、ChatGPTやGeminiから回答が出たととします。

それを社長に見せると「ほー、そうなんですね」と普通の驚きはあるでしょうが、感動まではいきません(まだ生成AIの経験が少ない「生成AIど素人の経営者」なら、それでも喜ぶでしょうけど)

そこまで感動しない理由は「生成される内容に自社固有の事情が入った超具体的な生成物でない」からです。

もし、「自社固有の事情を十分考慮した生成物」なら、経営者はそれなりの感動があるはずです。

という事はプロンプトを入れるときに、その会社の固有事情を入れていない上に、一気に目的の生成物を出そうとするから、「浅い成果物」になるのです。

生成AIがどんなに優秀でも、こちらのプロンプトの精度が低く、一般論の回答の範囲では「生成AIってその程度ですよね」と思われるのは当たり前なのです。

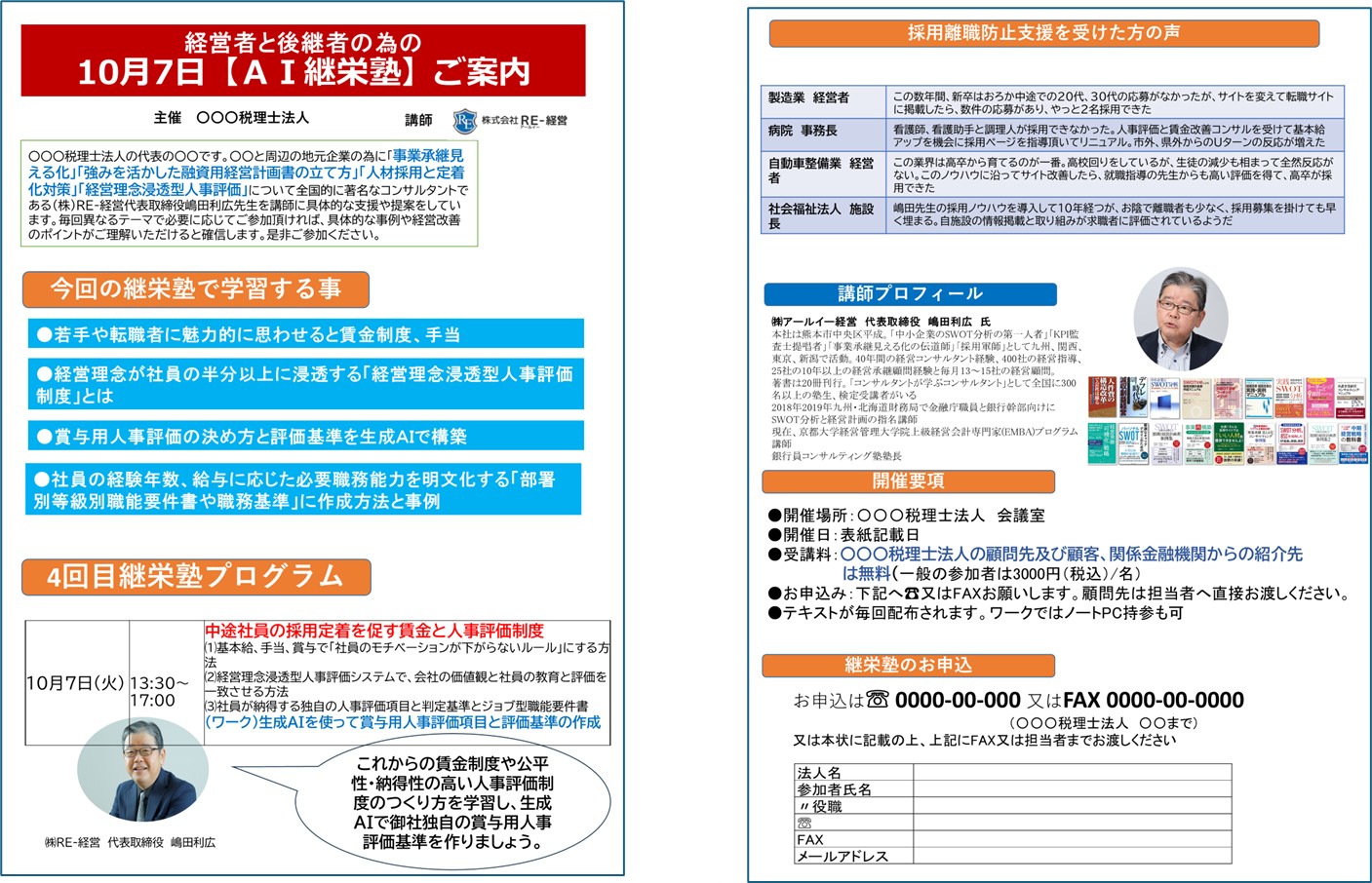

2,これまで作成したコンサルティングチェーンプロンプト

私がプロンプトを学び始めた当初は、基本公式に沿った情報を入れる事で、精度の高い生成物ができる事に驚きを感じました。

しかし、何十回も使ううちに、「良いけど、一般論の域を出ない生成物」が多くなりました。

それは単発プロンプトでも、固有情報の入れ方に問題があったのかもしれません。

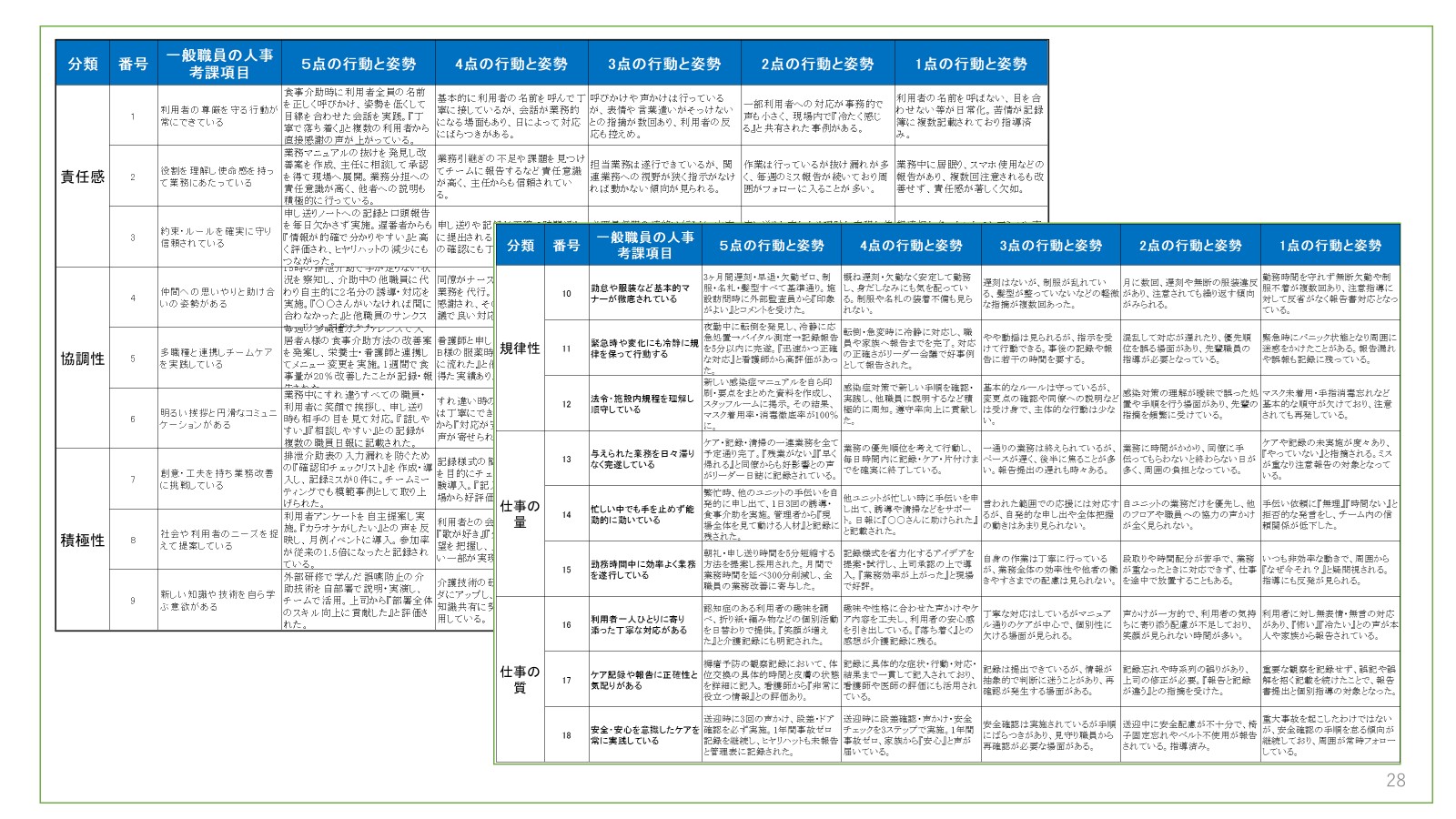

次の段階として私のUSP(独自のウリ)である

●「クロスSWOT分析」

●「KPI監査」

●「根拠ある経営計画書」

●「事業承継の見える化」

●「採用ページ、離職対策」

●「経営理念浸透型人事評価」

をクライアント先で実践導入をする時に、単発プロンプトで一気に生成してもイマイチな事が続きました。

生成AIに取り組み始めた初期段階で、ある生成AIプロンプトの動画研修で「チェーンプロンプト」の理論を学んでいたのですが、ちょっと使いにくいと感じて、その理論は放置していました。

しかし、再度このチェーンプロンプト理論を自分なりにカスタマイズしてみようと思い立ち、数々のチェーンプロンプトを開発し、検証を繰り返しました。

そして開発し実装しているのが下記です。

このチェーンプロンプトは弊社の「生成AIプロンプト研修」で受講者に部分公開してきました。

今度はこのすべてのチェーンプロンプトの公開と体験を行うのが、1月23日、24日の2日間の 「生成AIコンサル養成 オンラインブートキャンプ」です。

詳しくはこちらから

https://re-keiei.com/blog/generative-ai/2300-2025-10-17-2026-1-23-24-ai.html

3,チェーンプロンプトの基本公式

RE経営では、コンサルティングや経営支援専用のプロンプトの公式を以下のように定義して実践しています。

⑴指示文

指示文=プロンプトと言うことで、何をどう生成してもらいたいのかを正確に伝えます。

また第2プロンプト以降については、「これまでのスレッドの情報を連鎖総合して、蓄積された情報を基に・・・」と前述の情報を参考にすることを指示します。

⑵生成AIの役割

生成AIはどういう立場で生成するのかを明確に伝えます。

例えば、「あなたは○○専門のコンサルタントで、○○について深い知識と豊富な経験を持っているコン サルタントです」のように、どの分野に強いのかを書いた方がAIは認識しやすくなります。

⑶参考情報(事実情報の整理)

どのコンサルティングでのアウトプットにするにしても、 その企業の詳細なプロファイルが必要です。

そのプロファイルを基に生成AIが情報を導き、推論していくからです。 これは箇条書きで良いので、いろいろな情報を思いつくまま記載します。

また事例があれば、その事例のデータも入れて 「こんな感じのものをこの企業の実態合わせて‥」 と指示することもあります。

⑷前提条件・制約条件

AIが推論しやすくするための前提条件や制約条件を細かく記載します。

前提条件には、この生成物の目的やこの生成物を持っているヒトのプロファイル等も記載します。

また制約条件では、生成AIが理想的なアウトプットにならないように、「やりたいけれどできない現実の 情報」を細かく記載します。

そうしないとAIが大企業の人材も経営資源も豊富な推論をしてくるからです。

⑸成果物

求める成果物を明確にします。 「○○のようなものを○○の形式で生成してください。」と指示します。

⑹出力形式

表形式なのか、エッセイ見たいなものか、物語っぽいものなのか、欲しい形式を指示します。

コンサルティング現場では表形式の指示が多いです。

⑺文体指示

ですます調か、である調か、カジュアルかビジネス風か、はたまたサムライ風や関 西風等、何でもできます。

⑻補足指示

指示の復唱をしない、余計な説明をしないように最後に指示します。 表形式以外の余剰な生成を避ける為です。

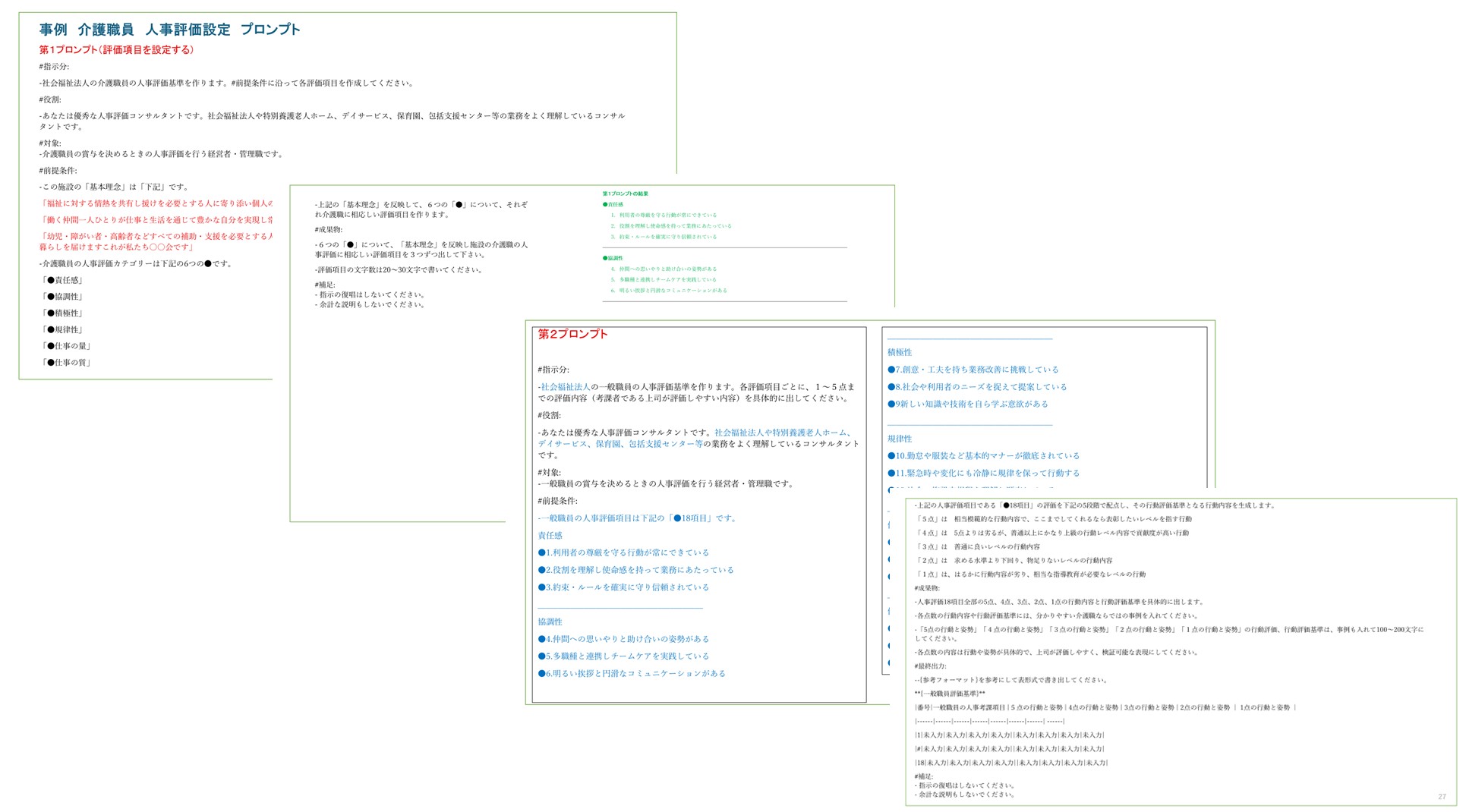

⑼成果物の構造を分ける(第1段階、第2段階、第3段階)

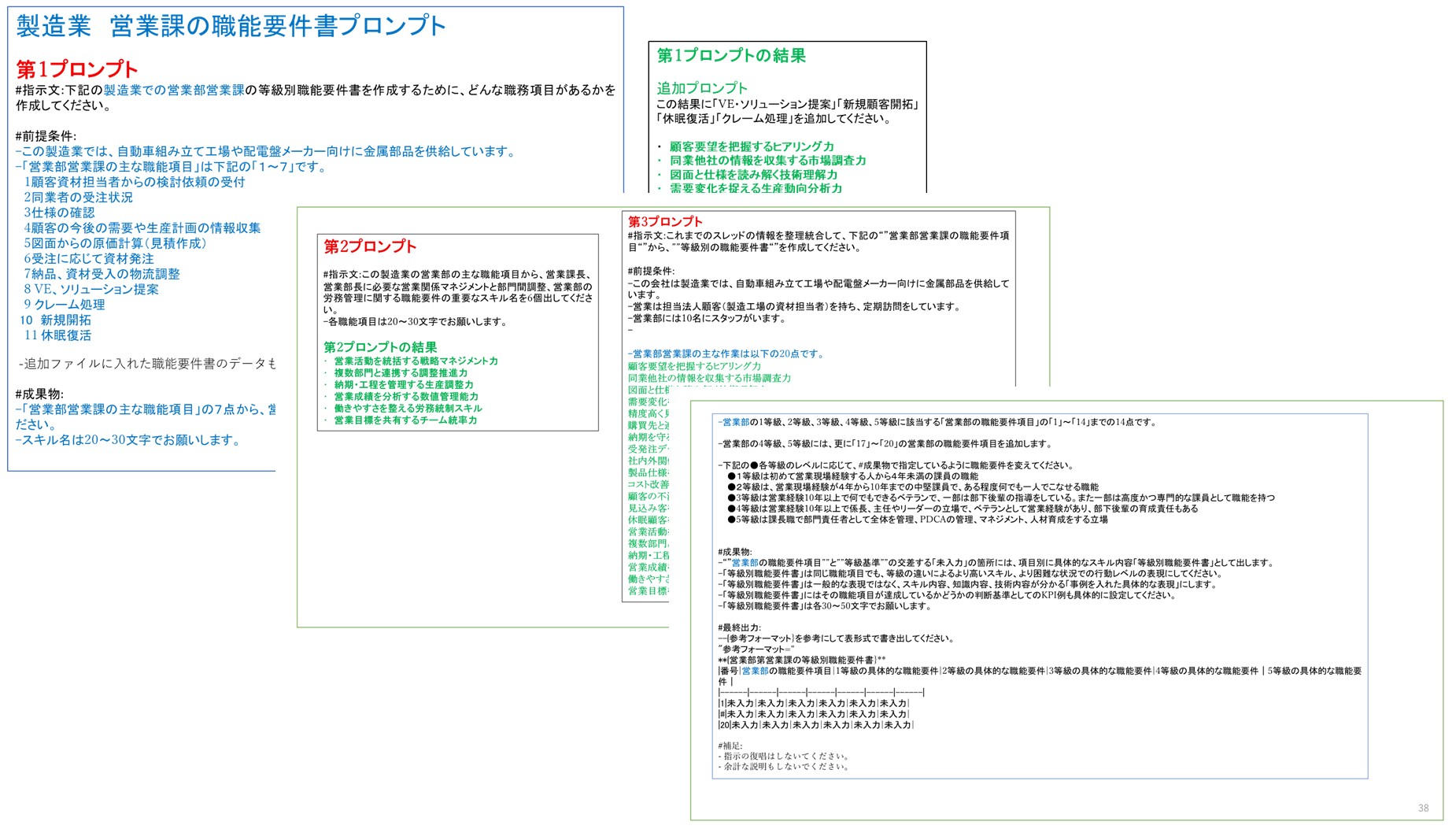

コンサルティングチェーンプロンプトで大事なことは、生成したいアウトプットの構造物を段階別に分けることです。

第1段階では「ここまでの情報をつたえるので、ここまでのアウトプットをして欲しい」

第2段階では「第1段階の情報を反映して、ここまでの情報を入れるので、ここまでのアウトプットをして欲しい」

第3段階は「第1段階、第2段階の情報を基に、こういう生成物をこんなカタチでアウトプットして欲しい」 こういうイメージでチェーンプロンプトを作ります。

だから、最初から一発プロンプトするより、生成AIが逐次学習できるのです。

⑽各段階で必要な情報整理や表データの内容を決める(段階ごとの生成物を指定)

各段階でのアウトプットイメージを決めて、それに相応しい必要情報の前提条件を決めます。

どういうプロファイルや事実データが必要か、その事実データから生成AIに何を類推させたいのか。 こういうことを念頭に入れます。

⑾最終段階の成果物の詳細目次を決める(最終アウトプットの表形式イメージ)

そして最終段階では、最初にアウトプットしたかった表形式のイメージになるように、前提条件を書きますが、多く の場合、新たに入力することは無くなります。

第1段階、第2段階で事実情報を入れているので、第3段階では型決めされた指示文を生成AIに伝えるだけにな ります。

4,必要な生成物を因数分解する技術

コンサルティングや経営支援の現場で使うチェーンプロンプトを作るのに必要な考え方は、最終生成されるアウトプットはどういうものの掛け算と足し算で出来上がっているかをイメージします。

例えば、クロスSWOT分析AIはとても分かりやすいです。

それは「強み分析プロンプトでの成果物」×「機会分析プロンプトでの成果物」=「積極戦略プロンプトでの成果物」になるからです。

では「経営計画書作成AI」のチェーンプロンプトを見てみましょう。

第1プロンプト…企業のプロファイルプロンプト

第2プロンプト…前期の勘定科目別収支実績プロンプト

第3プロンプト…前期の科目別収支結果の良かった点と来期への課題整理プロンプト

第4プロンプト…今期の科目別方針と課題対策、市場の動き、昨対予測、今期科目別収支予測プロンプト

第5プロンプト…今期対策の行動計画プロンプト

のような5段階に分かれます。

これに各部門のKPI設定を入れると

第6プロンプト…各部門KPI設定プロンプト

6段階のチェーンプロンプトになります。

更に、経営理念を経営計画に反映させたいと考える方もいます。その場合は

第2プロンプト…経営理念から行動規範、経営方針に関連する経営具体策プロンプト

を追加します。

更にもともと中期ビジョン(中期経営計画)がある企業なら、

第2プロンプト…中期計画の読み込みと進捗状況プロンプト

を入れます。

すると、上記の「経営計画書作成AI」のチェーンプロンプトは8段階になっていきます。

また、社長が「値上げ交渉を成功させたいので、交渉用のプランを作って欲しい」と言われたら、

第1プロンプト…値上げしたい商品、値上げしたい顧客の情報プロンプト

第2プロンプト…値上げ要求するまでに実施した努力、値上せざるをえない市場のプロンプト

第3プロンプト…値上げ交渉時に予想される反応のプロンプト

第4プロンプト…用意する資料の説明トークプロンプト

等の段階を踏んで交渉用のトークスプリクト作成をします。

それ以外でも例えば、クライアント、顧問先の業務マニュアルを作りたいと思うなら、

第1プロンプト…業務の流れ、プロファイル、課題のプロンプト

第2プロンプト…業務フローを作るプロンプト

第3プロンプト…指定された業務の手順書を作るプロンプト

こういう段階を経ると、その企業固有の業務別作業手順書が具体的に出来上がります。

実はチェーンプロンプト上手になるには、物事の因数分解ができ、演繹法でも帰納法でもいいから、最終アウトプットはどういうものの掛け算と足し算でできているかをイメージできればいいのです。

あなたがコンサルティングや経営支援に使いたいチェーンプロンプトを学習して、そのケーススタディやプロンプトデータをゲットして、実際にチェーンプロンプトを体感したいなら、1月23日、24日の「生成AIコンサル養成 オンラインbootcamp」の受講をおススメします。

2026年は生成AIコンサルティングや経営支援が本格的に花が開く時代です。この波に乗り遅れないように。

詳しくこちらから

https://re-keiei.com/blog/generative-ai/2300-2025-10-17-2026-1-23-24-ai.html